El Tapón del Darién : el infierno de los migrantes venezolanos

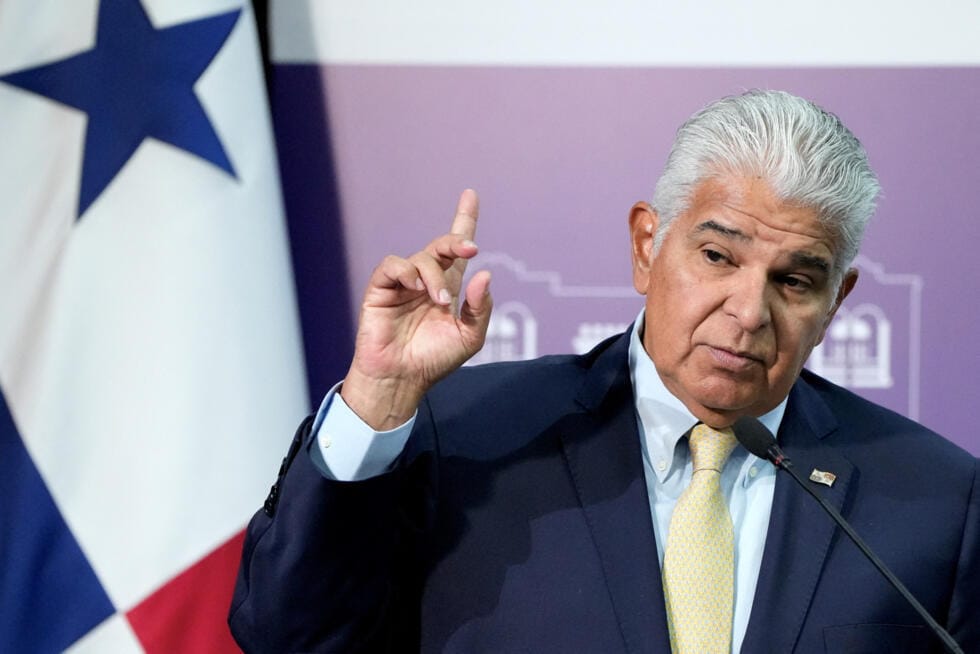

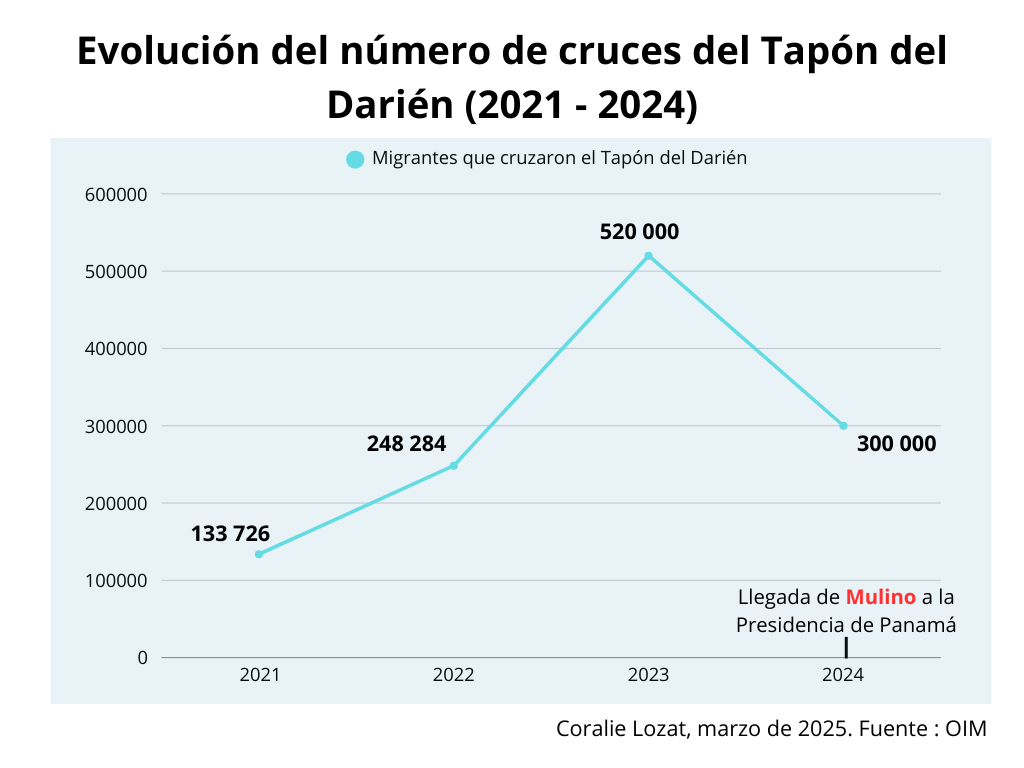

“Vamos a cerrar el Tapón del Darién” afirmó el entonces candidato presidencial de Panamá José Raúl Mulino el 16 de abril de 2024, durante un acto de campaña en Las Mañanitas. Un año después, su promesa está cerca de cumplirse. La llegada de Donal Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política xenófoba de deportaciones disuadió a una mayoría de migrantes – específicamente venezolanos – de emprender la peligrosa selva que separa Colombia y Panamá. Como resultado, el flujo migratorio se ha desplomado de manera monumental : entre marzo de 2024 y marzo de 2025, cayó en un 98%, según datos del gobierno panameño.

“ Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy en marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront ” declaró el Presidente Mulino durante su conferencia de prensa en el Palacio de Garzas el 13 de marzo de 2025.

Esta drástica disminución en el número de migrantes justificó el cierre de las infraestructuras creadas para acogerlos en Bajo Chiquito y Canaán Membrillo.

Pero, ¿qué implicaciones tienen estos cierres? El Tapón del Darién ha sido – o era – una de las fronteras migratorias irregulares más transitadas del mundo, a pesar de los numerosos peligros que representa. Quienes lograron cruzarlo lo describen como una "pesadilla en vida", debido a las frecuentes e incluso sistémicas violaciones de los derechos fundamentales. ¿ Podría esta política migratoria, paradójicamente, terminar protegiendo los derechos humanos de los migrantes al disuadirlos de tomar un camino tan arriesgado, cómo sostiene Mulino ?

Para aclarar este punto, cabe recordar lo que significaba el Darién para los miles de exiliados que lo atravesaban.

¿ Qué es el tapón del Darién ?

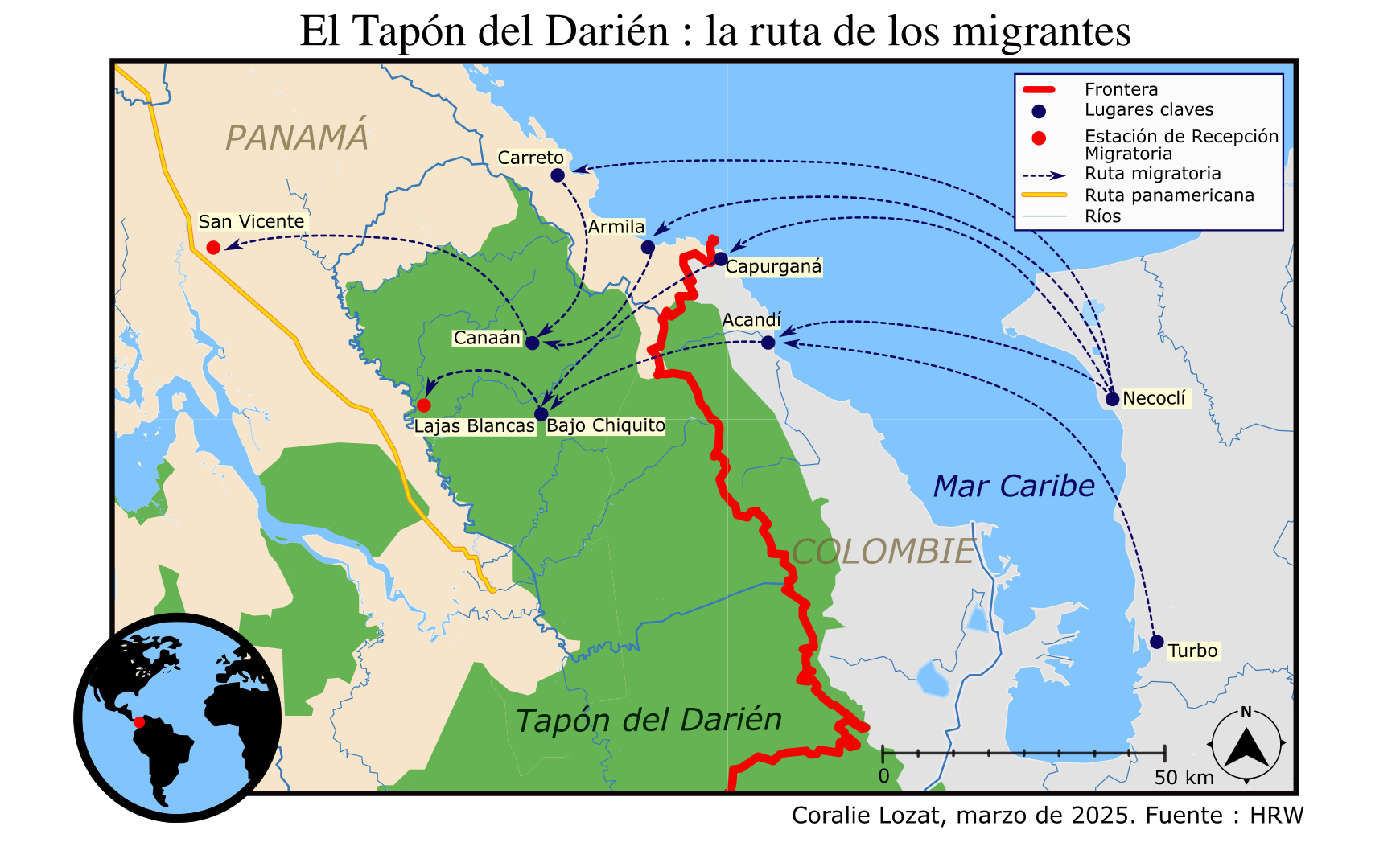

El Tapón del Darién es una selva densa que se extiende por más de cinco mil kilómetros cuadrados entre el Chocó, uno de los 32 departamentos de Colombia ubicado en el norte del país, y Darién, una de las 10 provincias de Panamá. Numerosos ríos atraviesan esta zona, tan peligrosos que se les conoce como los “ríos de la muerte”. No es raro encontrar los cuerpos de migrantes que intentaron cruzarlos : para miles de migrantes, cruzarles es un paso obligatorio en su travesía hacia América central o Estados Unidos.

El éxodo de cubanos tras la muerte de Fidel Castro en 2016 provocó un aumento significativo en los cruces migratorios del Darién, alcanzando los 30 055 en ese año. Desde entonces, los cruces no han disminuido, al contrario : según el Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), el número de personas cruzando el Darién se disparó en un casi 4 000% entre 2020 y 2022.

Los migrantes parten de Necoclí o Turbo en barco, cruzan el mar Caribe y, tras llegar a la otra orilla, se adentran en la selva con la esperanza de alcanzar Bajo Chiquito o Canaán Membrillo, en Panamá. Desde allí, se dirigen a las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM), donde reciben asistencia humanitaria, antes de tomar un autobús estatal que los traslada hasta Costa Rica a través de la ruta Panamericana.

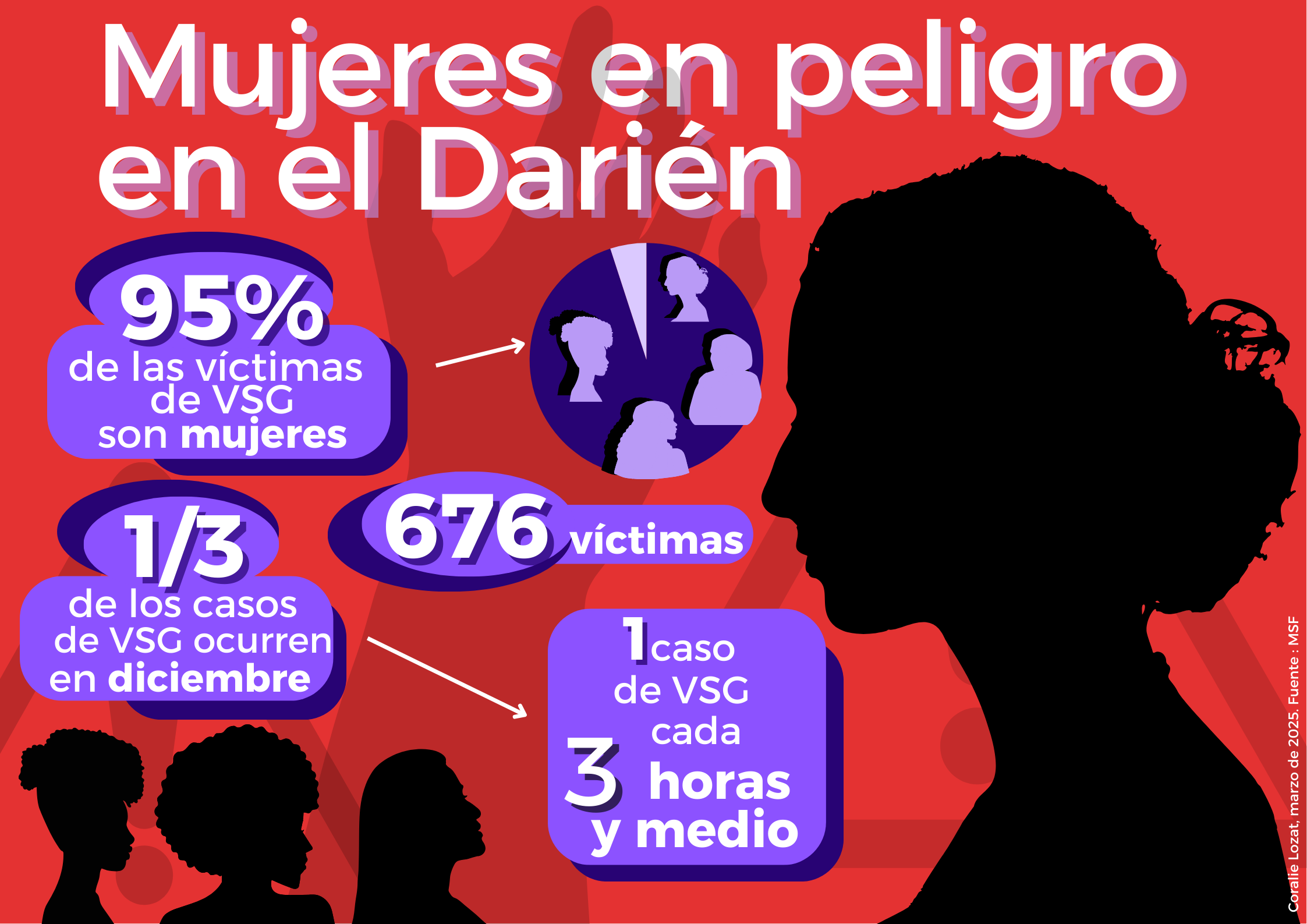

Sin embargo, la travesía es larga, y los migrantes se convierten en blanco de numerosas agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Según un informe de Human Rights Watch publicado en 2023, más del 30% de las personas que han cruzado la frontera declaran haber sufrido algún tipo de abuso. El número debe ser aún más alto, ya que muchas personas no se atreven a testificar por miedo o vergüenza.

Las debilidades estructurales de los estados colombiano y panameño

Tanto en Colombia como en Panamá, el Estado está ausente en los municipios de salida y en las regiones que acogen a los migrantes. En el Chocó, el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas es entre dos y cuatro veces superior a la media nacional (14,28 %), según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). En el Darién, la situación no es diferente: UNICEF advierte que 6 de cada 10 niños crecen en condiciones de pobreza multidimensional, lo que significa que su acceso al agua potable, a la electricidad, a la educación y a otras necesidades esenciales no está garantizado. Esto refleja el abandono sistemático de estas comunidades.

Estas regiones carecen de todo : carreteras, infraestructuras, centros educativos, instalaciones sanitarias y fuerzas del orden. En medio de este abandono, la llegada de miles de migrantes ha tenido un impacto contrastado en la situación. Como cada persona debe pagar unos US$350 para poder cruzar, se ve obligada a trabajar algunas semanas para reunir la suma necesaria, lo que estimula la economía local. Pero, al mismo tiempo, este flujo de dinero también ha provocado un aumento del costo de vida, agravando aún más la necesidad de ayuda humanitaria.

Además, estos pueblos no están preparados para recibir un flujo migratorio de tal magnitud. La escasez de alojamiento, junto con los altísimos precios, obliga a los migrantes a quedarse en las playas con sus carpas. Allí, están expuestos a mayores riesgos de violencia, especialmente las mujeres, los niños y las personas LGBT. A principios de 2024, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) reportó que entre 300 y 350 personas dormían cada noche en las playas de Necoclí, y entre 150 y 200 en las de Turbo.

Colombia bajo la sombra del Clan del Golfo

La ausencia del Estado colombiano en las periferias, especialmente en el Chocó, ha permitido al Clan del Golfo establecer su dominio en la región. Este grupo criminal, que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, se aprovecha del abandono estatal para controlar las rutas caribeñas del narcotráfico, a través de las cuales la droga es enviada hacia Centroamérica y México. Además, sus miembros explotan el flujo migratorio para fortalecer sus actividades, robando los celulares de los migrantes o forzándolos a transportar droga oculta durante su travesía hacia Panamá. Si no obedecen, pueden sufrir actos de violencia como venganza del Clan.

Este contexto de violencia y explotación se ve agravado por la limitada presencia de organizaciones humanitarias en la región – debido a razones de seguridad – lo que dificulta la vigilancia, prevención y respuesta ante los abusos contra los migrantes.

Frente a esa impunidad, la Fiscalía de Colombia intentó llevar a cabo investigaciones para desmantelar las organizaciones criminales. Sin embargo, como el Clan del Golfo tenía conocimiento de estas operaciones, adoptó intencionalmente medidas para eludir la atención de las fuerzas de seguridad. Para ello, colaboró con las alcaldías locales, que, a cambio de ayuda económica – no proporcionada por el Estado – aceptaron callarse y cerrar las investigaciones. Como consecuencia, los índices de homicidios y otros abusos son más bajos cerca al Darién que en otras partes de Colombia, así que ninguno de estos proyectos se enfocó en esta zona.

Alcanzar cruzar la frontera panameña : ¿ el fin de la pesadilla del Darién o su extensión ?

Después de su travesía por la selva, los migrantes llegan a Bajo Chiquito o Canaán Membrillo, comunidades indígenas autónomas. Tras caminar durante días, necesitan con urgencia servicios básicos : ropa limpia, comida, agua potable y atención médica. Además, muchos han sido víctimas de abusos por parte de delincuentes durante el trayecto, incluyendo robos y agresiones sexuales, lo que hace que la asistencia humanitaria sea aún más vital. Sin embargo, aquí tampoco está presente el Estado. Los habitantes viven en casas de madera elevadas sobre pilotes, sin acceso a agua potable ni electricidad, y sin infraestructura adecuada para acoger y atender a los migrantes.

Ya que el hospital más cercano está a cuatro horas en carro, en la ciudad de Metetí, las personas heridas o embarazadas, que necesitan atención médica, no pueden ser atendidas. Cuando hay médicos, no cuentan con el material necesario ni con suficientes medicamentos para llevar a cabo sus actividades. La suspensión de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) por el estado panameño en marzo de 2024 empeoró aún más la situación ya crítica.

Por otro lado, las comunidades locales aprovechan la situación para mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, piden que los migrantes paguen comisiones de hasta el 20% para poder recibir dinero del extranjero o llegar a las ERM establecidas por el Estado. Estas nuevas actividades económicas debilitan la estructura tradicional de los pueblos, contribuyendo al abandono de la cultura local.

Las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM): una vergüenza humanitaria

Panamá se jacta de ser el “único país de la región que ofrece auxilio y asistencia humanitaria gratuita”. Sin embargo, las ERM panameñas están en condiciones deplorables y solo responden parcialmente — o incluso no responden en absoluto — a las necesidades de los migrantes.

Las ERM son espacios designados por el Estado para acoger a los migrantes tras su llegada a las comunidades indígenas. Para llegar a ellas, los migrantes suelen viajar en piraguas de madera talladas en troncos de árbol desde Bajo Chiquito o Manaán Membrillo. El trayecto, que dura entre cuatro y seis horas, transcurre sin ningún tipo de inspección ni regulación por parte de las autoridades, así que a veces ocurren naufragios. Si los exiliados no pueden pagar el transporte, deben trabajar para las comunidades o entregar pertenencias valiosas, como sus celulares.

Las dos principales estaciones son Lajas Blancas y San Vicente. Anteriormente, existían otras, como La Peñita, en el Darién, y Planes de Gualaca, en Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Sin embargo, fueron cerradas: la primera debido a sus malas condiciones y la segunda porque su ubicación dejó de ser adecuada tras un cambio en la ruta migratoria.

Originalmente, las ERM fueron diseñadas para dar respuesta a emergencias, pero el problema es que la situación se ha vuelto permanente y las infraestructuras no se han desarrollado lo suficiente para adaptarse a este aumento migratorio. Los alojamientos están completamente deteriorados, falta iluminación, y no existen separaciones en las letrinas entre hombres y mujeres, lo que aumenta el riesgo de violencias sexuales. Por ejemplo, HRW relata en su informe de 2023 que las puertas de los baños de la ERM de Lajas Blancas no pueden cerrarse, y que numerosas mujeres fueron acosadas y abusadas debido a esta deficiencia. Las necesidades básicas, como la comida, tampoco son atendidas : de hecho, las porciones proporcionadas son escasas y de muy mala calidad.

Además, estos centros no tienen la capacidad para acoger a todas las personas que llegan. Este problema de sobrepoblación, sumado a las malas condiciones de las ERM, se traduce en enormes colas de personas esperando los autobuses para tomar la panamericana y abandonar lo más rápidamente posible estos lugares.

La estrategia de "flujo controlado" de Panamá, última etapa antes de Costa Rica

Cuando los migrantes y solicitantes de asilo logran abordar el autobús, inicia la última etapa de su viaje antes de llegar a la frontera con Costa Rica, una etapa crucial. Son las autoridades panameñas, representadas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), las que se encargan de vigilar el tránsito.

Cada tiquete cuesta US$60. Anteriormente, aquellos que no podían pagar debían realizar trabajos en las ERM, como limpieza, o, en el caso de las mujeres, se les exigían servicios sexuales para poder subir al autobús. Sin embargo, tras el accidente del 15 de febrero de 2023, en el que un autobús se estrelló a tan solo cien metros de la ERM de Planes de Gualaca, matando a 39 personas, se ha comenzado a exigir que todos paguen su tiquete.

1. Fotografía área del accidente @EFE/Noticias Chiricanas. 2. Bus accidentado en Gualaca @AFP

Dentro de los autobuses, las condiciones son pésimas. Las personas están hacinadas, ado que los autobuses van llenos ; muchos se ven obligados a quedarse de pie o sentarse en los pasillos. Además, los autobuses nunca hacen paradas, ni siquiera para que las personas puedan ir al baño, ya que las autoridades temen que se queden en Panamá. Esta gestión del tránsito migratorio responde a la política de "flujo controlado", implementada tras los acuerdos firmados en 2016 entre los gobiernos panameño y costarricense. Su objetivo es garantizar que los migrantes crucen la frontera lo más rápido posible para evitar que permanezcan en Panamá, impidiendo así que el país se convierta en un "país de tránsito".

La impunidad en las violaciones de los derechos humanos

Durante su travesía, los migrantes son víctimas de abusos, ya sea por parte del Clan del Golfo, de otros migrantes o de funcionarios panameños, que aprovechan de su posición de poder para golpear o establecer relaciones sexuales. Aunque aquellos niegan las acusaciones, varios trabajadores humanitarios han señalado haber visto “actitudes excesivamente cercanas” hacia mujeres y niñas. En su informe de 2023, HRW recoge varios testimonios. Uno de ellos es el de Andrés Midreros (seudónimo), un profesor cubano de 25 años :

Luego de cruzar la selva a finales de 2022, Andrés y su esposa pasaron ocho días en la ERM de Lajas Blancas. No tenían dinero y esperaban hacer trabajo social voluntario en la ERM para obtener un tiquete de autobús hacia el norte. Después de cuatro o cinco días en Lajas Blancas, Andrés vio cómo un oficial del SENAFRONT insultaba a un migrante haitiano e intervino para defenderlo. El funcionario ordenó a Andrés que le siguiera hasta la oficina del SENAFRONT y, una vez dentro, lo amenazó con una barra de hierro, según dijo. Cuando Andrés intentó huir, un grupo de unos 12 funcionarios lo regresaron a la oficina. Lo golpearon en la cara y el cuerpo y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, según dijo Andrés a Human Rights Watch.

En cuanto a las cifras, la Procuraduría General de la Nación informó a HRW que, en 2023, había recibido 654 denuncias por delitos cometidos en la región del Darién. Más de 1.700 víctimas "declaradas" habían sido afectadas, aunque el número real podría ser aún mayor, pues muchas personas no se atreven a testificar por temor a ser juzgadas o por sentimientos de culpa y vergüenza. Denunciar también implica permanecer más tiempo en las ERM, lo que disuade a muchos debido a las pésimas condiciones de estos centros.

Además, los migrantes pueden enfrentar barreras culturales y lingüísticas al intentar denunciar los abusos. Ante la falta de traductores, la única solución suele ser recurrir a otros migrantes que puedan interpretar, lo que debilita su derecho a la confidencialidad. Adicionalmente, las víctimas deben ser escoltadas hasta la Fiscalía por miembros del SENAFRONT para poder testimoniar, lo que representa un proceso altamente intimidante, ya que algunos de estos "guardaespaldas" son, en realidad, sus agresores. Dado que los fiscales que operan en las comunidades indígenas son hombres, la obtención de denuncias por agresiones sexuales es casi una hazaña.

Incluso cuando los fiscales identifican casos de abuso, la posibilidad de que se haga justicia es muy limitada. La falta de recursos y la limitada coordinación entre las autoridades dificultan las investigaciones y reducen las probabilidades de castigos. Los esfuerzos, cuando existen, suelen ser superficiales y demasiado públicos. Por ejemplo, HRW presenció cómo un funcionario del SENAFRONT pedía a un grupo de decenas de personas que levantaran la mano si habían sufrido abusos sexuales. También hay obstáculos para obtener pruebas forenses. Para realizar exámenes médicos, las víctimas deben trasladarse hasta La Palma, a unas dos horas en carro desde Metetí, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia.

¿Y ahora? ¿Qué implicaciones tendrá el cierre del Tapón del Darién?

El cierre del Tapón del Darién no significa el fin de la pesadilla, a pesar de lo que afirma el presidente Mulino. Es fundamental recordar que quienes migran lo hacen para escapar de condiciones de vida catastróficas, ya sea por crisis económicas o políticas. Durante su travesía, deben ser protegidos y sus derechos humanos garantizados. Cerrar esta frontera no detendrá las migraciones, sino que obligará a los migrantes a enfrentar un dilema aún más complejo: quedarse en su país, a pesar de la pobreza o el peligro, o arriesgarse a emprender rutas aún más peligrosas para alcanzar Centroamérica.

Además, quienes ya habían iniciado su camino hacia Estados Unidos y decidieron retroceder ante la posible llegada de Trump se verán forzados a cruzar nuevamente el Darién, esta vez en condiciones aún más difíciles. Deberán revivir el infierno que ya habían logrado sobrevivir. Las políticas conservadoras y antiinmigracionistas de Panamá no resolverán la crisis humanitaria; al contrario, la agravarán, perpetuando la complicidad del Estado panameño en esta tragedia, de la cual forma parte desde años.

Recordemos que migrar no es un delito, sino un derecho universal.

Coralie Lozat

Todos mis artículos son escritos en español y en francés. 🇫🇷¡ Haz clic aquí para acceder al artículo en francés !