Las palenqueras : cuando el peinado traza el camino hacia la libertad

La memoria histórica es un tema crucial en Colombia. Aunque la esclavitud fue formalmente abolida en 1851, la colonización sentó las bases de un racismo estructural que ha sido perpetuado y reforzado por estructuras sociales y políticas posteriores. Este racismo sigue afectando profundamente a las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP). Según un informe del DANE de 2019, en 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) era del 30,6% para las poblaciones NARP, frente a un promedio nacional del 19,6%.

Más allá de las desigualdades económicas, la reticencia del Estado en reconocer su responsabilidad histórica en las discriminaciones que estas comunidades han sufrido —y continúan sufriendo— constituye en sí misma una forma de violencia simbólica, es decir “una violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento” (Bourdieu, La distinción, 1979). No hablar implica que no se necesita arrepentirse y pedir perdón, que lo ocurrido no fue tan grave.

Esta cobardía llevó a los pueblos NARP a reivindicar por sí mismos sus historias silenciadas, creando colectivos como la Asociación Unida para las Víctimas, cuyo objetivo es visibilizar el papel activo que tuvieron las personas esclavizadas en alcanzar su libertad, mucho más antes de que se firmara la abolición.

Ese es el propósito de este artículo : demostrar que los colombianos esclavizados por la Corona española no fueron únicamente víctimas pasivas de la opresión, sino que también jugaron roles activos en su liberación. Un ejemplo clave de esa resistencia lo representan los palenques, que son comunidades autónomas fundadas por esclavos que se fugaron de las colonias españolas.

Los inicios de la colonización en Colombia

Colombia fue uno de los territorios más estimados durante la colonización, debido a sus abundantes recursos naturales, siendo el oro el más codiciado por los conquistadores.

Aunque fue Cristóbal Colón quien “descubrió” América en 1492 – término profundamente inadecuado y eurocéntrico, ya que insinúa que el continente no existía hasta la llegada de los europeos, aunque su uso sigue siendo común hoy en día – , el protagonista más relevante en la historia de la conquista de Colombia fue Alonso de Ojeda.

Alonso de Ojeda fue un explorador y antiguo socio de Colón, con quien participó en su segunda expedición entre 1493 y 1496. Más adelante, decidió emprender sus propios viajes de conquista. En 1499, lideró su primera expedición hacia América del Sur junto a Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Durante este viaje, alcanzaron por primera vez la península de la Guajira, el cabo de Vela y el golfo de Venezuela.

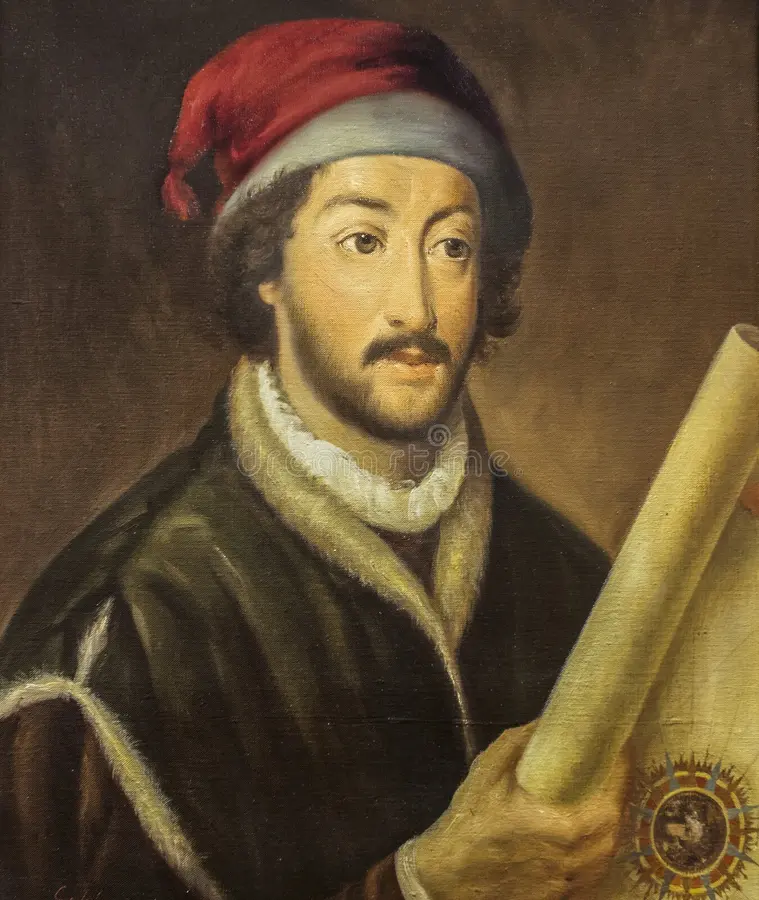

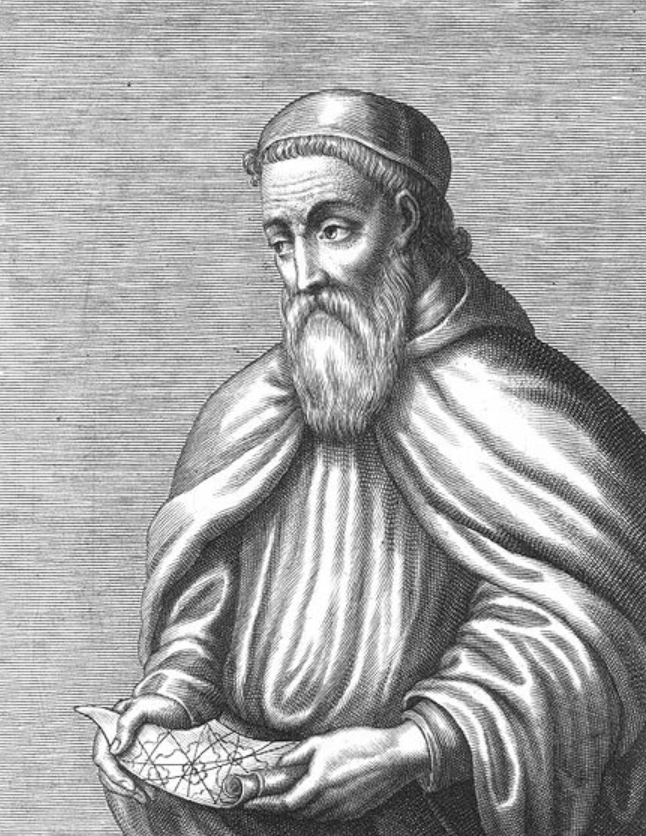

De la izquierda a la derecha : Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Américo Vespucio.

Fue en 1502, durante su segundo viaje, que Alonso de Ojeda recorrió el oriente norte de la actual Colombia. Al llegar a la península de la Guajira, más precisamente en bahía Honda, intentó fundar la primera colonia en suelo colombiana, a la que llamó Santa Cruz. Sin embargo, la existencia de la colonia duró menos de 3 meses : los conflictos internos entre colonos y los levantamientos de las comunidades locales provocaron su caída.

La situación llegó a tal punto que Ojeda fue apresado por sus propios socios, con el objetivo de resolver las peleas. Este fue finalmente liberado en 1504 gracias a la intervención del obispo Rodrigo de Fonseca, obispo influyente del Consejo de los Reyes Católicos. Regresó a España completamente desprestigiado y avergonzado por el fracaso de su exploración – ¡ qué pena !

Sin embargo, otros colonos no tardaron en tomar su lugar, para seguir su proyecto de colonia. Así fue fundada Santa Marta en 1526 por Rodrigo de Bastidas, Cartagena de Indias en 1533 por Pedro de heredia – que se convirtió en el principal puerto colonial, teniendo un papel central en el comercio de los esclavos africanos – y Santa Fe de Bogotá en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, centro administrativo, político y religioso del poder colonial.